「社員の健康は会社の資産である」という「健康経営」の考え方は、認知度が広がってきており、今や多くの企業にとって当たり前の経営戦略となりました。しかし働き方が多様化し、従業員一人ひとりの自律性が求められる現代において、それだけでは十分とは言えません。

今回は社員食堂でのヘルシーメニュー提供や食事補助といった「食」に関する取り組みより一歩前進した、従業員自身の「食リテラシー」を高める「食育」をテーマに解説していきます。

なぜ食育なのか?

「食育」と聞くと『子供』のイメージが湧くかもしれませんが、食育は子供だけのものではありません。食育とは以下のように農林水産省が定義しています。

食育とは

生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けられるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てるもの。

食に関する「知識」と「選択」、そして「実践すること」とあるように、大人も学んで実行できるようになることが重要なので、食育は子供に限った話ではないのです。

また文部科学省は食育で身につけることとして、以下の項目を挙げています。

- 食べ物を大事にする感謝の心

- 好き嫌しないで栄養バランスよく食べること

- 食事のマナーなどの社会性

- 食事の重要性や心身の健康

- 安全や品質など食品を選択する能力

- 地域の産物や歴史など食文化の理解など

こちらの項目からもわかるように、食育は大人にも学んで欲しい内容となっており、会社が食事環境を“与える”だけの一方通行な支援から脱却し、従業員が自ら考え、健康的な食生活を実践できる力を育むことが必要なのです。

食育には「参加型セミナー」がオススメ

健康経営を次のステージに進めるための「食育」推進をするにはどういった内容がおすすめかと言われると、従業員が楽しみながら主体的に学べる「参加型・食セミナー」が最適と言えます。

従来の栄養セミナーと聞くと、スライドを使い、専門家が一方的に知識を伝える講義形式を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし従業員の行動変容を促すという観点では、この形 には限界があることが指摘されています。

カナダの心理学者アルバート・バンデューラが提唱した「社会的学習理論」の中心的な概念に「自己効力感(self-efficacy)」があります。これは「自分ならできる」という自信や期待感のことで、人が新しい行動を学習し、継続する上で極めて重要な要素です。

このことから聞くだけの受動的な学習では、知識は得られても「自分でもできそうだ」という自己効力感は高まりにくいというのを認識しておく必要があります。

一方、実際に手を動かしたり、仲間と意見を交換したりする「参加型・体験型」の学習は、成功体験を生みやすく、自己効力感を効果的に高めてくれます。

2009年の研究では職場での対話型・参加型の栄養教育プログラムが、単なる情報提供に比べて、従業員の野菜・果物の摂取量を有意に増加させ、食行動の改善に繋がったことが報告されています。

つまり「楽しそう」「自分にもできそう」と感じさせ、主体的な参加を促すことが、食育を単なる知識のインプットで終わらせず、持続的な行動変容に繋げるための鍵となるのです。

テーマ別・オンラインセミナー具体例

リモートワークの普及により、オンラインでの研修は当たり前になりました。食育セミナーも例外ではありません。オンラインのメリットは、場所を選ばず全国の支社から参加できる手軽さ、録画による反復学習が可能になる点、そして会場費などのコストを削減できる点にあります。

ここでは従業員が「自分事」として捉えやすいテーマ例をいくつかご紹介します。

テーマ例1:ランチ

午後の会議で眠気に襲われたり、集中力が続かなかったりする経験は誰にでもあるでしょう。その原因の多くは「ランチ」にあります。

このセミナーでは、血糖値の急上昇・急降下(グルコーススパイク)を防ぐ食事の摂り方に焦点を当てます。

内容例

-

-

血糖値と集中力の関係(科学的解説)

-

コンビニ食でもできる!「ベジファースト」の実践方法

-

眠くなりにくい炭水化物(玄米、全粒粉パンなど)の選び方

-

脳の神経伝達物質の材料となる栄養素(タンパク質、ビタミンB群、鉄分)を含むおすすめメニュー

-

参加型要素

-

-

チャット機能で「いつものランチ」を共有し、講師がリアルタイムで改善案をアドバイス。

-

ブレイクアウトルームで「私の最強ランチメニュー」についてディスカッション。

-

このような実践的な内容は、従業員の日々の生産性向上に直結するため、参加意欲を高めやすくなります。

テーマ例2:リモートワーク

在宅勤務で通勤がなくなり、活動量が低下。さらに、つい間食に手が伸びてしまう…。そんな「リモートワーク太り」は多くの従業員が抱える悩みです。このセミナーでは、ストレスなく続けられる体重管理のコツを伝えます。

内容例

-

-

ストレスと食欲のメカニズム(コルチゾールと食欲の関係)

-

「つい食べ」を防ぐ環境づくり(デスク周りの整理術)

-

代謝を上げる食事とは?(タンパク質、スパイスの活用)

-

罪悪感のないヘルシーな間食の選び方

-

参加型要素

-

-

事前アンケートで「つい食べてしまうもの」を募集し、ランキング形式でヘルシーな代替案を紹介。

-

オンライン投票機能で「これなら続けられそう!」と思うアイデアに投票。

-

出勤という行動がないと、歩くことが減り、活動量は著しく低下します。

活動量が減ったことはわかっていても、どうしたらいいかわからない。そんな悩みに直接応えるテーマ設定が、参加者の満足度を高めます。

健康意識と組織力を同時に高める「料理ワークショップ」

オンラインの手軽さも魅力ですが、オフラインならではの体験価値も絶大です。特にチームで協力して何かを創り上げる「料理ワークショップ」は、健康意識の向上とチームビルディングを同時に実現できる、まさに一石二鳥の施策と言えるでしょう。

職場における社会的なつながり(ソーシャルサポート)が、従業員の健康行動に良い影響を与えることは、多くの研究で示唆されています³。共通の体験を通じて生まれる連帯感が、健康への取り組みを一人ではなく「チームの活動」として捉えるきっかけになるのです。

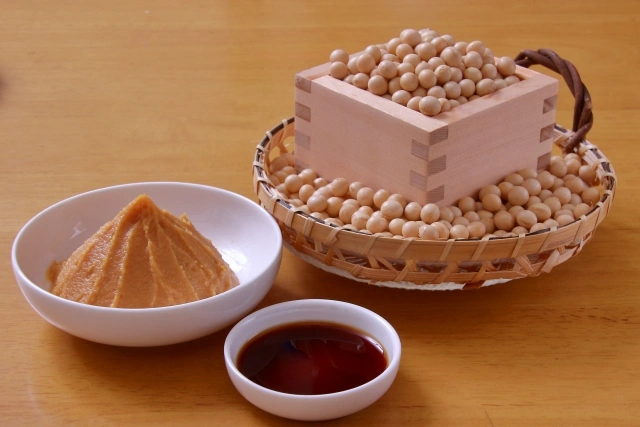

事例1『味噌づくり体験』

発酵食品である味噌は、腸内環境を整え、免疫機能をサポートする効果が期待できるスーパーフードです。専門家を招き、チームで大豆を潰し、麹と塩を混ぜて味噌を仕込むワークショップは、非常に人気の高い企画です。

メリット

-

健康リテラシー向上: 発酵の科学や腸内環境の重要性を体験的に学べる。

-

チームワーク醸成: 材料を運ぶ、混ぜる、こねるといった共同作業を通じて、自然なコミュニケーションが生まれる。

-

愛着と継続性: 自分たちで仕込んだ味噌が完成する数ヶ月後が楽しみになり、食への関心が持続する。「うちのチームの味噌、美味しくできた?」といった会話が生まれるきっかけにも。

事例2『最強の朝食コンテスト』

各チームに数種類の野菜や果物、プロテインパウダーなどを提供し、「栄養バランス」「美味しさ」「見た目の美しさ」などをテーマにオリジナルのスムージーを開発してもらうコンテスト形式のワークショップです。

メリット

-

主体性と創造性の発揮: 栄養素の効果を学びながら、どの食材を組み合わせるかチームで知恵を出し合うプロセスが、主体性を引き出す。

-

ゲーミフィケーション: コンテスト形式にすることで、楽しみながら健康知識が身につく。他チームの作品を試飲し合うことで、新たな発見や交流が生まれる。

-

即時実践可能: スムージーは自宅でも手軽に再現できるため、セミナー後の行動変容に繋がりやすい。

「やりっぱなし」にしない!講師の選び方と効果測定のヒント

どんなに素晴らしい企画も、実施して終わりでは意味がありません。施策の効果を最大化し、次へと繋げるためには、適切な専門家を選び、効果を可視化することが不可欠です。ここからは講師選びと効果測定のヒントをお伝えします。

講師の選び方

目的に応じて、最適な専門家は異なります。食育をテーマにして講師を選定する際は、下記の専門家に依頼すると良いでしょう。

管理栄養士

栄養学の深い知識に基づき、科学的根拠のある情報を提供。個別の健康課題(生活習慣病予防など)に対応したアドバイスが得意。

料理研究家・シェフ

「料理の楽しさ」を伝えるプロ。調理のコツやレシピの応用など、実践的なスキルを教えるのが得意。

公認スポーツ栄養士

アスリートの栄養管理の知見をビジネスパーソン向けに応用。パフォーマンス向上や疲労回復といったテーマに強い。

産業保健師・医師

企業の健康課題を熟知しており、より現場に即した内容のセミナーを組み立てることができる。

依頼する際は、過去の実績だけでなく、参加者との双方向のコミュニケーションを重視するスタイルかどうかを確認することが重要です。

弊社は専門家と独自にネットワークを持っておりますので、食育セミナーでお困りの際はぜひご相談ください。

効果測定のヒント

効果測定は施策の価値を経営層に伝え、予算を確保するためにも欠かせません。単に実施しただけでは企画したがわの満足で終わってしまいます。健康経営をより進歩させていくなら効果測定は不可欠なのです。

効果測定は直後のアンケートだけで終わるケースも多いかと思いますが、実施てから経過を見ていくことがポイントです。

①直後のアンケート(量的・質的評価)

-

-

満足度:「セミナーは楽しかったか」「内容は分かりやすかったか」(5段階評価など)

-

理解度:「セミナーで学んだことを1つ挙げてください」(自由記述)

-

行動変容の意欲:「学んだことを実践してみたいか」「具体的に何を始めたいか」(選択・自由記述)

-

感想・意見:「最も印象に残ったことは何か」「今後聞いてみたいテーマは何か」(自由記述)

-

②数ヶ月後の追跡調査(行動変容の評価)

-

-

セミナーから1〜3ヶ月後に再度アンケートを実施し、実際に行動が変わったかを測定します。

-

「食生活で意識するようになったことはありますか?」(例:野菜から食べるようになった、間食が変わった)

-

ある研究では、職場での健康教育後、参加者の行動変容を追跡評価することの重要性が強調されています。

-

客観的指標との連携(長期的評価)

すぐに結果は出ませんが、長期的には健康診断のデータ(BMI、腹囲、血糖値など)や、プレゼンティーイズム(出社しているが不調で生産性が上がらない状態)の指標と連携させることで、施策の投資対効果(ROI)を示すことができます。

まとめ

従来の「守り」の健康管理から、従業員のパフォーマンスとエンゲージメントを高める「攻め」の健康経営へ。そのシフトを加速させるのが、従業員主体の「食育」です。今回ご紹介した「参加型・食セミナー」は、専門的な知識を提供するだけでなく、「楽しそう」「面白そう」というポジティブな感情を喚起し、健康施策への心理的なハードルを大きく下げることができます。

食育は、単なる福利厚生ではありません。従業員のウェルビーイングと企業の持続的成長を両立させる、未来への「投資」です。まずは、あなたの会社に合った、楽しい食育セミナーの企画から始めてみてはいかがでしょうか。

参考文献

- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 191.

- Ni Mhurchu, C., Mhurchu, N., & Based, W. I. (2009). Workplace nutrition interventions.

- Heaney, C. A., & Israel, B. A. (2008). Social networks and social support. Health behavior and health education: Theory, research, and practice, 4, 189-210.

- Quintiliani, L., Poudevigne, S., & Browning, C. (2008). A multi-component workplace-based diet and physical activity intervention for truck drivers. Journal of occupational and environmental medicine, 50(7), 799-809.