2026年の健康経営優良法人認定を目指す企業の皆様、最新情報のキャッチアップは順調でしょうか?

経済産業省が推進する「健康経営」は、単なる福利厚生の枠を超え、企業の持続的成長に不可欠な「人的資本経営」の土台として、その重要性を増しています。

毎年更新される認定基準は、まさに国が企業に期待する役割を映す鏡と言えるでしょう。

本記事では、つい先日公開された経済産業省の資料をもとに、健康経営優良法人2026(令和7年度調査)の主要な変更点を、大規模法人部門・中小規模法人部門に分けて徹底解説します。

さらには、これらの変更から読み取れる今後の健康経営の方向性についても予測します。

健康経営についてまだよくわからない方は、先にこちらの記事をご覧ください。

-

-

参考【これだけでOK】健康経営とは一体何なのか?会社が取り組むべき理由と内容について解説

「健康」とは個人が管理するものと認識されている方が大半かと思いますが、近年人手不足の影響もあり、会社も従業員の健康を支援する流れが来ています。 国も推進している「健康経営」の取り組みが徐 ...

続きを見る

【結論】2026年健康経営は「質の向上」と「社会への貢献」

2026年の変更点を一言で表すなら、「健康経営2.0」への本格的な移行です。

これまでの「見える化」と普及のフェーズから一歩進み、より本質的な企業価値向上、ひいては社会全体のWell-being実現への貢献が求められるようになります。 具体的には、以下の4つが大きな柱となります。

4つの柱

- 健康経営の可視化と質の向上: 経営戦略との連動を強め、施策の効果をデータで示す

- 新たなマーケットの創出: 健康経営を国際的に展開し、日本のブランド価値を高める

- 社会への浸透・定着: 中小企業への普及を加速させ、日本経済の基盤を強化する

- 性差や年齢に応じた課題への対応: 多様な人材が活躍できる職場環境を構築する

これらの潮流を踏まえ、具体的な変更点を見ていきましょう。

【大規模法人部門】2026年の主な変更点(2025年比較)

ここからは経済産業省の資料や2026年の素案を見ながら、解説してきます。

まず大規模法人部門では、経営層のより深い関与と、データに基づいた戦略的な取り組みが一層重視されるようになります。

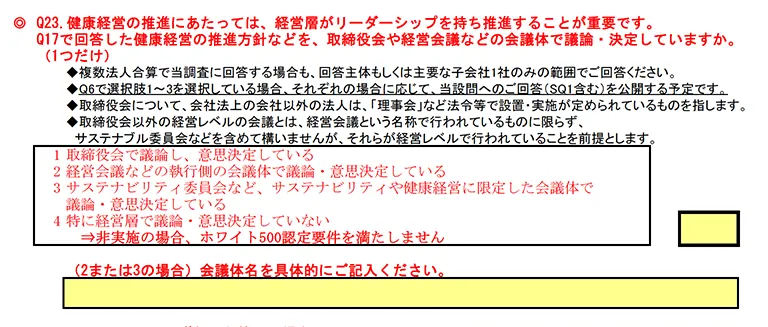

1. 経営層の関与をより具体的に問う設問へ変更

これまでの「議題化した回数」といった形式的な確認から、取締役会や経営会議で「何を議論し、何を決定・報告したか」という具体的な内容を問う設問に変更されます。

変更点(Q23)

-

- 健康経営の推進方針などを議論・決定している会議体を「取締役会」「経営会議」「サステナビリティ委員会など」から選択。

- その会議体での決定事項(推進方針、予算、リソース等)と報告事項(KGI/KPI達成状況、施策の費用対効果等)を具体的に選択する形式に変更。

これは健康経営が単なる担当部署だけではなく、経営戦略の中核として議論・意思決定されるべきという強いメッセージの表れと言えます。

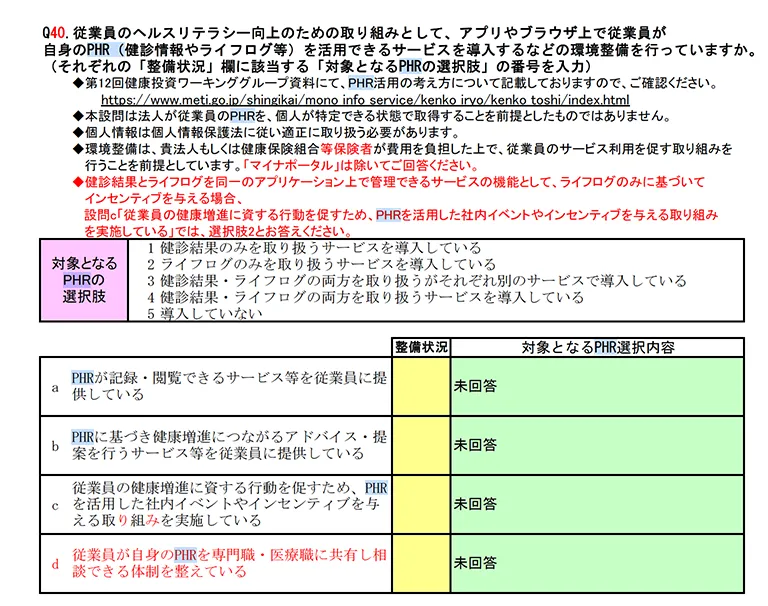

2. PHR(パーソナルヘルスレコード)データの活用を促進

従業員個人の健康情報(PHR)を活用した、より質の高い健康支援が評価されます。特に、専門職の関与とデータの分析・活用が新たな評価項目として加わりました。

追加項目(Q40)

-

- 従業員が自身のPHRを専門職・医療職に共有し相談できる体制の整備状況を評価。

- 個人が特定できないように集計されたPHRデータを事業者から受け取り、施策の効果検証や次年度計画に活用しているかを評価。

従業員の健康状態をより深く把握し、データに基づいた効果的な施策立案(データヘルス)へと繋げることが期待されています。

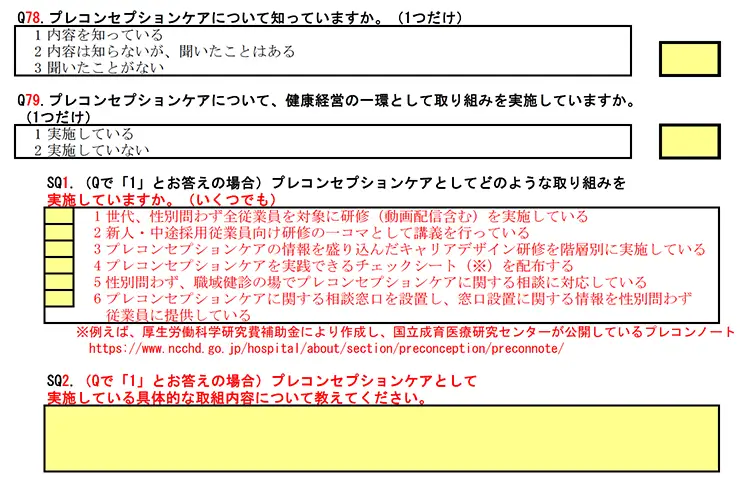

3. 新たなアンケート項目「プレコンセプションケア」の追加

2026年調査では新たに「プレコンセプションケア」に関するアンケートが追加されます。

プレコンセプションケアとは?

性別を問わず、将来の妊娠・出産を含めたライフデザインや将来の健康を考えて健康管理を行うこと。

これは少子化という社会課題に対し、企業が従業員のライフプランを支援する役割を担うことへの期待を示唆しています。具体的には、以下の取り組みが例示されています。

- 全従業員を対象とした研修の実施

- キャリアデザイン研修への組み込み

- 相談窓口の設置

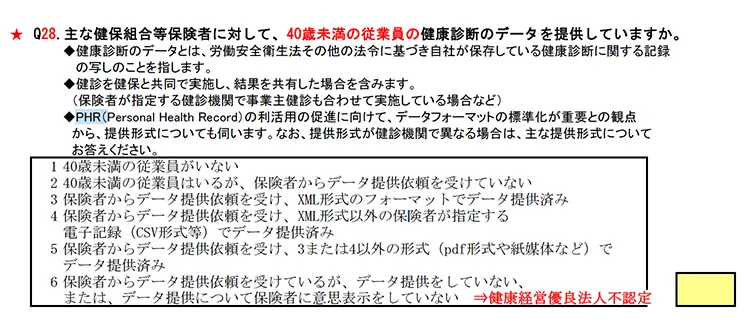

4. その他の主要な認定要件変更

○保険者との連携(必須要件)

40歳以上の健診データ提供に加え、40歳未満の健診データ提供が必須要件に変更されます。

○性差・年齢に配慮した職場づくり(選択要件)

「女性の健康への対策」と「高年齢従業員への対策」が評価項目に追加されます。

○トップランナーとしての普及活動(ホワイト500要件)

取引先・他社への健康経営支援に関する設問が改訂され、より具体的な支援内容が求められます。

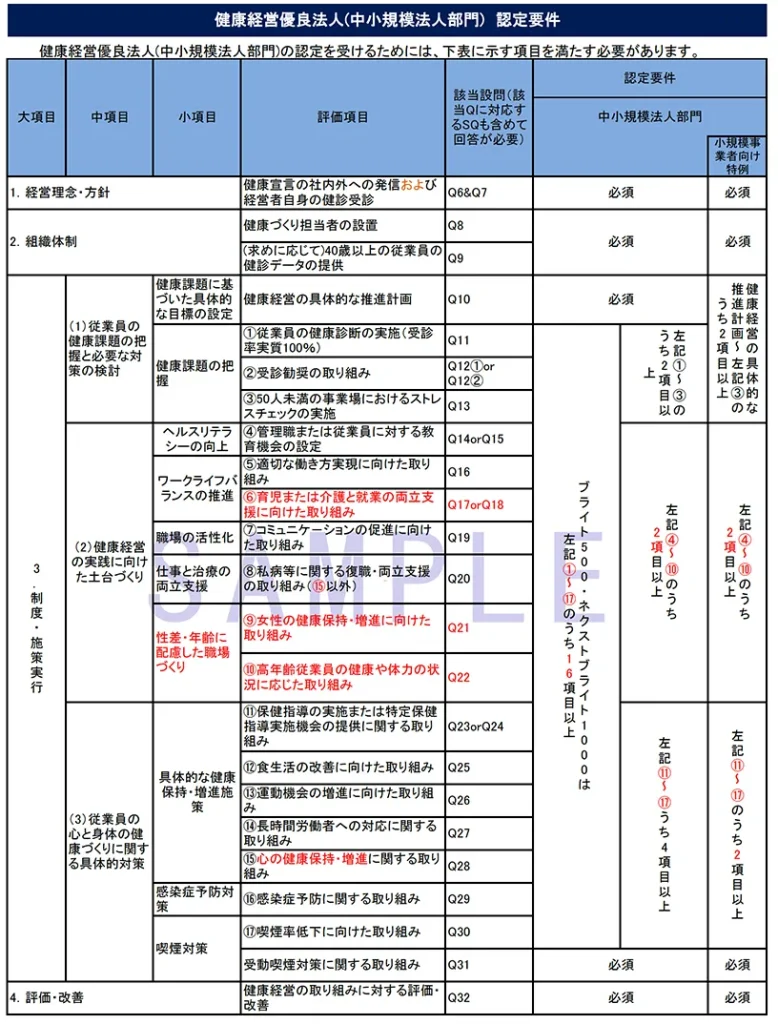

【中小規模法人部門】2026年の主な変更点(2025年比較)

中小規模法人部門では多様な働き方への対応と、より実践的な健康課題への取り組みが評価されるようになります。

1. 選択式の認定要件に2項目が追加

従業員の多様なライフステージに対応するため、以下の2項目が選択式の認定要件に追加されます。

⑨育児または介護と就業の両立支援に向けた取り組み

⑩ 高年齢従業員の健康や体力の状況に応じた取り組み

これに伴い、認定に必要な選択要件数が「15項目中7項目以上」から「17項目中8項目以上」に変更されます。

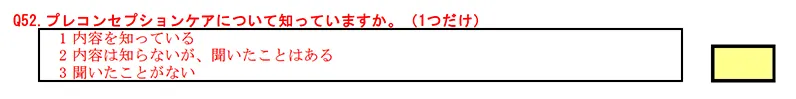

2. 「プレコンセプションケア」に関する認知度アンケートの新設

大規模法人部門と同様に、中小規模法人部門でも「プレコンセプションケア」に関するアンケートが新設されます(Q52)。

まずは認知度を問う内容となっており、今後具体的な取り組みが評価対象となる可能性を示唆しています。

【予測】2026年以降、健康経営はどこへ向かうのか?

今回の変更点を踏まえると、今後の健康経営は以下の方向に進化していくと予測されます。

「守り」から「攻め」の健康経営へ

リスクマネジメントや離職防止といった「守り」の側面だけでなく、従業員のパフォーマンスやエンゲージメントを高め、企業価値向上に直結する「攻め」の投資としての位置づけがより明確になります。

ジェンダー視点の重要性の高まり

女性特有の健康課題(PMS、更年期など)への対応は、生産性向上や女性活躍推進の観点から必須となります。

また、男性更年期障害といった男性特有の健康課題への取り組みも、性差に応じた支援として評価されるようになるでしょう。

中小企業へのサポート体制の強化

人手不足が深刻な中小企業にとって、健康経営は人材確保の有効な手段です。

今後、自治体による補助金制度や、金融機関による低利融資など、中小企業が健康経営に取り組みやすい環境整備がさらに進むと考えられます。

グローバル基準としての「KENKO KEIEI」

日本発の健康経営は、ISO規格などを通じてアジアを中心に国際的な普及が進んでいます。

将来的には、従業員の健康に配慮する企業文化がグローバルスタンダードとなり、「KENKO KEIEI」を実践していることが海外の投資家や顧客から評価される時代が来るかもしれません。

まとめ

2026年の健康経営優良法人認定は、これまで以上に経営戦略との連携と、データに基づいた具体的な成果が求められます。

今回の変更点を参考に、以下の準備を進めてみてはいかがでしょうか。

- 経営層との対話: 自社の経営課題と健康経営を結びつけ、KGI・KPIを議論する。

- データ活用の体制構築: PHRデータをどのように収集・分析し、施策に活かすか検討する。

- 最新トレンドの情報収集: プレコンセプションケアや男性更年期など、新たな健康課題について学ぶ。

- 社内制度の見直し: 育児・介護との両立支援や、高齢従業員が働きやすい制度を再点検する。