スマホを見下ろす姿勢、パソコン作業中の猫背…現代人に急増している「亀首」問題をご存知ですか?

まるで亀が首を伸ばしたような姿勢から名付けられたこの状態はただの姿勢の悪さではなく、あなたの首に電動自転車の重さほどの負担をかけている可能性があります。

慢性的な肩こりや頭痛の原因となるだけでなく、放置すれば手術が必要になることもあるので、今回は亀首と肩こりの日常生活の中で簡単にできる予防法と改善策を専門家が詳しく解説します。

現代人に増えている「亀首」とは?

スマートフォンやパソコンを長時間使用する現代社会において、「亀首(かめくび)」という言葉を聞いたことはありますか?亀首とは首が前に突き出た状態の姿勢のことを指します。まるで亀が首を伸ばしたような姿勢から、この名前が付けられています。

亀首は別名、頭部の「前方頭位」や「ストレートネック」とも呼ばれています。本来は首の骨は緩やかにカーブしていますが、この首の自然なカーブが失われた状態を亀首と呼ばれているのです。

首の位置がズレることは、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など、現代のライフスタイルと密接に関連しています。

亀首と肩こりの深い関係

首の角度と負担の関係

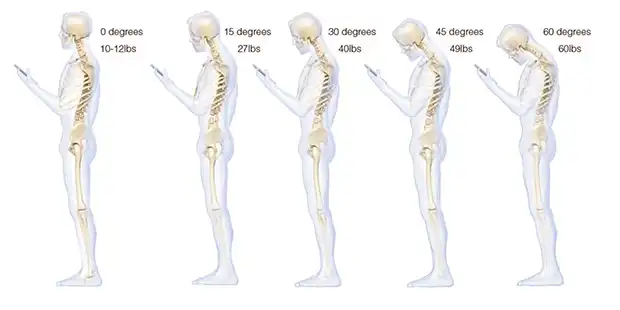

亀首の状態では頭部が前方に突き出すことで首への負担が大幅に増加します。

人間の頭の重さは約4〜6kgとボーリング玉の重さほどありますが、首が前に傾くほど、この重さが首や肩の筋肉にかかる負担をかけることで、筋肉が負荷に耐えようと過度に緊張してきます。

正しい首の位置(中間位)であれば、首にかかる負担は4.5〜5.5kg程度になります。しかし首の角度によってかかる負担は以下のように増加していきます。

- 15°前傾:約12kg

- 30°前傾:約18kg

- 45°前傾:約22kg

- 60°前傾:約27kg

これは通常の3〜5倍もの負担が首や肩の筋肉にかかっていることを意味しています。前傾が60°になるとかかる負荷は約30kgですので、8〜9歳の男の子が首にぶら下がっている状態と考えると恐ろしいですよね。

肩こりがよくならない原因

ではなぜ亀首の姿勢を取ってしまうのでしょうか?亀首になる主な原因には以下のようなものがあります。

1. 長時間のデスクワーク

現代の仕事はPC作業がとても多くなっています。デスクワークではモニターを見るために無意識に首を前に出す姿勢になりがちです。特にモニターの位置が低すぎる場合は目線が下がることで、同時に首が前に出やすくなります。

また書類を見ながらの作業が多い場合にも、机に目線を向ける必要があるので、亀首姿勢になりやすくなります。

2. スマートフォンの使用

NTTドコモ モバイル社会研究所の調査によると、日本のスマートフォン保有率は2024年時点で97%となっています。多くの方がスマホを保有しているからこそ、姿勢の悪さから肩こりを患う方も少なくないのです。

スマホを触っている人を観察すると、ほとんどの人がスマホを見るとき、首を大きく前に曲げて操作しているのが目に入ってくるでしょう。

これが「スマホ首」と呼ばれる状態であり、ストレートネックと同じ意味で使われています。

3. 不適切な枕や寝具

睡眠中の姿勢も亀首に影響しています。

枕の高さと形状は、首の自然なカーブを維持するのに重要な役割を果たしますが、高すぎる枕は首を前に押し出し、ストレートネック状態を悪化させる可能性があります。

また硬すぎるマットレスも肩が適度に沈み込まず、首が歪む原因となることがあります。

人は一生のうちの1/3は寝ているため、枕の高さとマットレスの硬さは適当に選ぶのではなく、事前に確認してから購入するようにしましょう。

4. 姿勢の悪さ

猫背などの不良姿勢は、首の位置と密接に関係しています。背中が丸くなることで頭はバランスを取るために、自然と前方にズレてしまうのが、体験していただくとお分かりになるかと思います。

不良姿勢が続くと、背筋やインナーマッスルが弱くなり、柔軟性も低下してしまいます。

5. 筋力の低下

首や背中の筋肉が弱いと、正しい姿勢を維持するのが難しくなります。特にビジネスパーソンは運動不足になりがちで、不良姿勢が続くことで、姿勢を支える筋肉が弱くなっているケースも少なくありません。

特に首の前から支える「頸長筋(けいちょうきん)」は、不良姿勢により亀首になると働かなくなるので、亀首の人は特に鍛えてほしい筋肉になります。

揉んでも治らないとお困りの肩こりがある場合は、こちらが原因かもしれません。

-

-

参考【揉んでも治らない!?】あなたの肩こりはどのタイプ?タイプ別の特徴を解説!

「揉んでもよくならない」そんな肩こりがあるのはご存知ですか? 特に現代社会ではデスクワークやスマホの長時間利用など、肩に負担がかかる生活を送っている人が多くいます。 「長ら ...

続きを見る

亀首を改善する方法

亀首を改善して肩こりを解消するためには、「環境」「姿勢」「運動」の3つがポイントになります。

環境を整える

人の姿勢は環境に影響されるため、デスク周りや就寝時の環境によって影響を受けて肩こりが治らない方も多いのです。以下の点に注意しながら、ご自身の環境を見直してみてください。

①モニターの位置調整

モニターは目線と同じか、やや下になるように調整しましょう。モニターが低すぎると首を前に曲げる原因になります。

目安としてはモニター上端を目線の高さ(あるいは少しだけ下)に合わせることで、姿勢が少しだけ下がり、あごも引きやすくなります。

②椅子の調整

カラダに合っていない椅子の使用は腰痛の原因だけでなく、猫背の原因や首こり・肩こりの原因にもなつながっています。

背もたれがしっかりと腰をサポートする椅子を選び、足が床にしっかりつく高さに調整しましょう。座った際は膝を少し曲げてあげることで、骨盤が立ちやすく体幹が安定します。

職場で椅子を変えることができない場合は、高さだけでも日ごとに変えて、1日の肩こりの状態をチェックしてみてください。

③マウスとキーボードの位置

マウスとキーボードは肘の高さに合わせ、肩が上がらないようにしましょう。

キーボードやマウスは自然と手が届く距離に置いて、肘の高さに合わせてください。こうすることで方が上がらずに作業することができます。

できれば肘まで机に乗せられると体を支えやすくなるため、デスクの整理整頓も行っておきましょう。

姿勢を意識する

スマホを眺めている時間が長い人に特に取り入れてもらいたい姿勢があります。それが脇に手を入れてスマホを眺める姿勢です。

実際に体験していただければ分かりますが、スマホを目線の高さに上げて見続けるのはなかなか大変です。しかしスマホを持っている手と反対側の手を脇で挟むことで、肩の緊張が抜けて目線の高さで保ちやすくなります。

またあごが日頃から前に出やすくなっているので、あごを引いたて作業することを意識すると良いでしょう。

筋肉を鍛える

亀首による肩こりは筋肉を鍛えることも効果的です。過度な負荷をかけた筋トレを行う必要はなく、軽めの運動でも、動かしていくことで普段使われない筋肉が働いて、きれい姿勢を保ちやすくなります。

以下に座ってできる、おすすめのエクササイズを3つご紹介します。

①あごを引く運動

- 頭のうしろで両手を組みます

- あごを引き、後頭部で両手を後方に押し付けます

- この姿勢を10秒間保ち、その後リラックスします

- 3回繰り返します

②肩甲骨の引き寄せ(V・W体操)

- 両腕を体の横に下ろします

- 肩甲骨を中央に寄せるように意識します

- この姿勢を10秒間保ち、リラックスします

- 10回繰り返します

③体幹の前後運動

- 両手は胸の前でクロスします

- あごを引き、骨盤を立てた姿勢をとります

- 体幹と頭が1直線になるよう保持したまま前後に揺れます

- この運動は30回繰り返します

これらの運動は首の前面についている「頸長筋」を働かせて、亀首を予防するだけでなく、肩甲骨周りの筋肉や体幹の筋肉を働かせることで猫背の予防につながります。

オフィスでも簡単に実施できる方法ですので、ぜひ実践してみてください。

おわりに

亀首による肩こりの影響について解説してきましたが、亀首は単なる姿勢や肩こりの問題だけでなく、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

- 慢性的な肩こりと首の痛み

- 頭痛

- うでや手のしびれ

- 首の骨の変形

- うでが上がらなくなる(可動域の低下)

首の位置によって関節や筋肉などの組織に負担がかかることで、首の骨(頸椎)の変形や、神経の圧迫が起こると手術が必要となる場合もります。

たかが頭が前に出ているくらいで、、、と思うと将来的に大変な思いをする可能性もあるので、常日頃から正しい姿勢を維持できるようカラダのメンテナンスや環境を整えることを心がけてください。

参考論文

- Aging of the Cervical Spine in Healthy Volunteers: A 10-Year Longitudinal Magnetic Resonance Imaging Study. Spine. 2009-04-01.

- Running Head : CONSEQUENCES OF POOR POSTURE 1 The Prevalence and Consequences of Poor Posture in Children and Adolescents. . 2019-01-01.

- Risk Factors for Shoulder Stiffness: Current Concepts. Joints. 2017-12-01.

- The Changing Face of Office Ergonomics. . 2015-05-15.

- Survey on visual and musculoskeletal symptoms in VDT workers]. Sangyo eiseigaku zasshi = Journal of occupational health. 2004-01-01.

オフィスで働くスタッフの肩こりや腰痛を国家資格を有する専門家がケアするサービス「ウェルネス保健室」をご存知ですか?

職場への訪問し、国家資格を有するスタッフが個人に合わせたや整体やリラクゼーションを提供します。オフィスで受けられ、従業員は施術のために外出する必要がないため、仕事の合間に心身をリフレッシュできる人気のサービスです。

従業員に選ばれる福利厚生としておためし導入してみませんか?